La giovinezza e la prima maturità

1) L’ambiente familiare

Tanto la famiglia paterna quanto quella materna erano originarie degli Abruzzi, dove detenevano consistenti patrimoni fondiari, estesi anche nella vicina provincia di Foggia. Comunque, da ormai tre generazioni i Croce risiedevano a Napoli, dove il nonno, del quale Benedetto ripeteva il nome, era stato un alto magistrato borbonico. A Pasquale Croce (1837-1883) e Luisa Sipari (1838-1883), in quel momento a Pescasseroli per fuggire il colera che imperversava a Napoli, Benedetto giungeva il 25 febbraio 1866, dopo altri due bambini morti in tenera età; lo seguirono Alfonso (1867-1948) e Maria (1870-1883).

2) La tragedia di Casamicciola

L’adolescenza di Benedetto trascorreva tra i brillanti studi liceali appena conclusi e una raccolta vita domestica allorché, la sera del 28 luglio 1883, tutta la famiglia, tranne il fratello in collegio a Napoli, rimase vittima del terremoto che colpì l’isola di Ischia. Dalle macerie della pensione di Casamicciola dove i Croce villeggiavano fu estratto vivo il solo Benedetto. Immobilizzato, con un femore e un braccio fratturati, aveva trascorso la notte accanto al padre agonizzante.

3) A Roma presso Silvio Spaventa

Dopo una penosa convalescenza, Benedetto fu posto con il fratello Alfonso sotto la tutela di Silvio Spaventa, cugino del padre. Presso la casa dell’autorevole uomo politico, a Roma, trascorse gli anni 1884 e 1885, iscrivendosi alla facoltà di giurisprudenza senza condurre a termine gli studi. Alla crisi per l’immane tragedia familiare offrì conforto l’avvio per proprio conto di ricerche storico-letterarie nelle biblioteche romane e la frequentazione di Antonio Labriola, professore di pedagogia e di filosofia morale all’Università di Roma. A lui Benedetto dovette un primo orientamento in quelle tematiche filosofiche che già lo avevano appassionato negli anni del liceo.

4) Il rientro a Napoli e gli studi di erudizione storico-letteraria

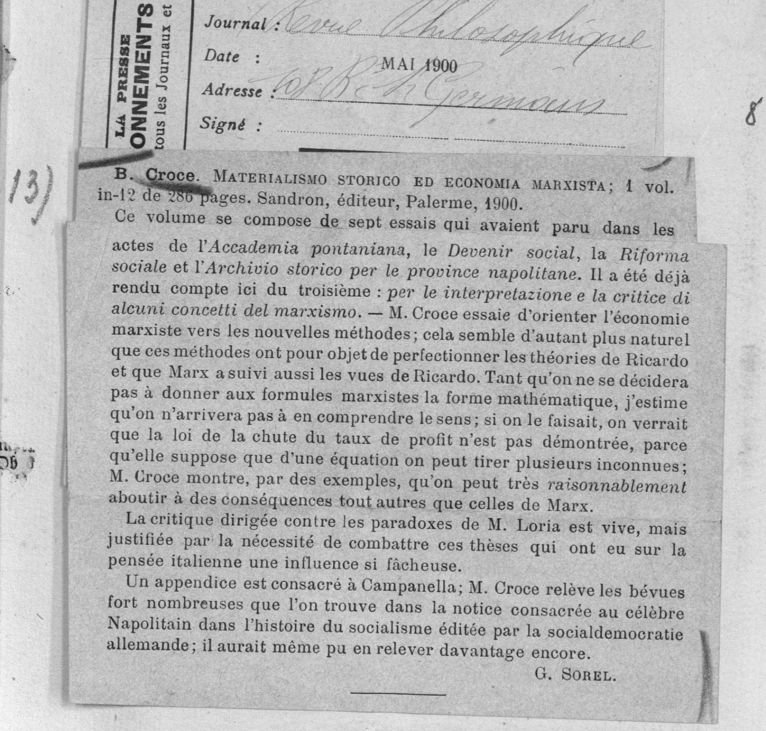

All’inizio del 1886 Croce rientra a Napoli. Pur viaggiando molto in Italia e in Europa, prende parte alla vita delle istituzioni culturali e accademiche cittadine, svolgendo ricerche su vari aspetti della storia e della cultura napoletana. I suoi studi lo portano a interrogarsi su questioni di ordine teorico e metodologico: ne viene fuori, nel 1893, la memoria su La storia ridotta sotto il concetto generale dell’arte, il primo scritto con cui Croce, a soli ventisei anni, si segnala nel dibattito culturale europeo. Nel frattempo la frequentazione di Labriola, che prosegue intensa tra Roma e Napoli, aggiunge ai suoi interessi il socialismo nel nuovo e più rigoroso volto che gli era stato dato dal pensiero di Karl Marx. Dal 1895 Croce si dedica con fervore allo studio dell’economia, pubblicando diversi articoli raccolti nel 1900 in Materialismo storico ed economia marxistica, che ha ampia eco ed è subito tradotto in francese (1901) e in russo (1902).

Dal 1893 convive con una giovane signora romagnola, Angela Zampanelli: condividono una vita sociale sobria ma a suo modo intensa, fatta di lunghe villeggiature in Italia, di viaggi in Europa, della frequentazione di larghe cerchie di amici in salotti altrui e nel proprio, e di una presenza piuttosto assidua nei teatri di prosa cittadini.

5) L’Estetica

L’interesse per la filosofia che aveva sempre accompagnato Croce conosce un primo notevolissimo approdo nel trattato di estetica pubblicato nella primavera del 1902: al di là di ogni previsione l’Estetica come scienza dell’espressione e linguistica generale ha un immediato successo presso un largo pubblico che vi coglie una rottura rispetto alle correnti teorie dell’arte di ispirazione positivistica e naturalistica. Per Croce la bellezza (o l’arte o la poesia, altrettanti sinonimi della stessa realtà spirituale) non è che espressione riuscita, e pertanto nel riconoscerla e giudicarne non devono intervenire formalistiche adesioni a canoni accademici, a precetti di scuola, a precostituiti generi. Al di là dell’effetto liberatorio che questa dottrina estetica ebbe su tanta parte della cultura contemporanea, in essa vi è la cellula generativa della più personale filosofia di Croce, che nell’intuizione-espressione generatrice di bellezza indica l’atto costitutivo dello spirito, l’aurorale presa di possesso della realtà, e con ciò stesso il primordiale accendersi dello spettacolo del mondo, da cui poi si svolge tutta l’attività dello spirito nelle sue diverse forme.

Ampiamente recensita, l’Estetica viene subito ristampata e se ne avviano traduzioni nelle principali lingue di cultura (in francese nel 1904, in tedesco nel 1905, in ceco nel 1907, in inglese nel 1909, in spagnolo nel 1912, in ungherese nel 1914, in giapponese nel 1915, in russo nel 1920).

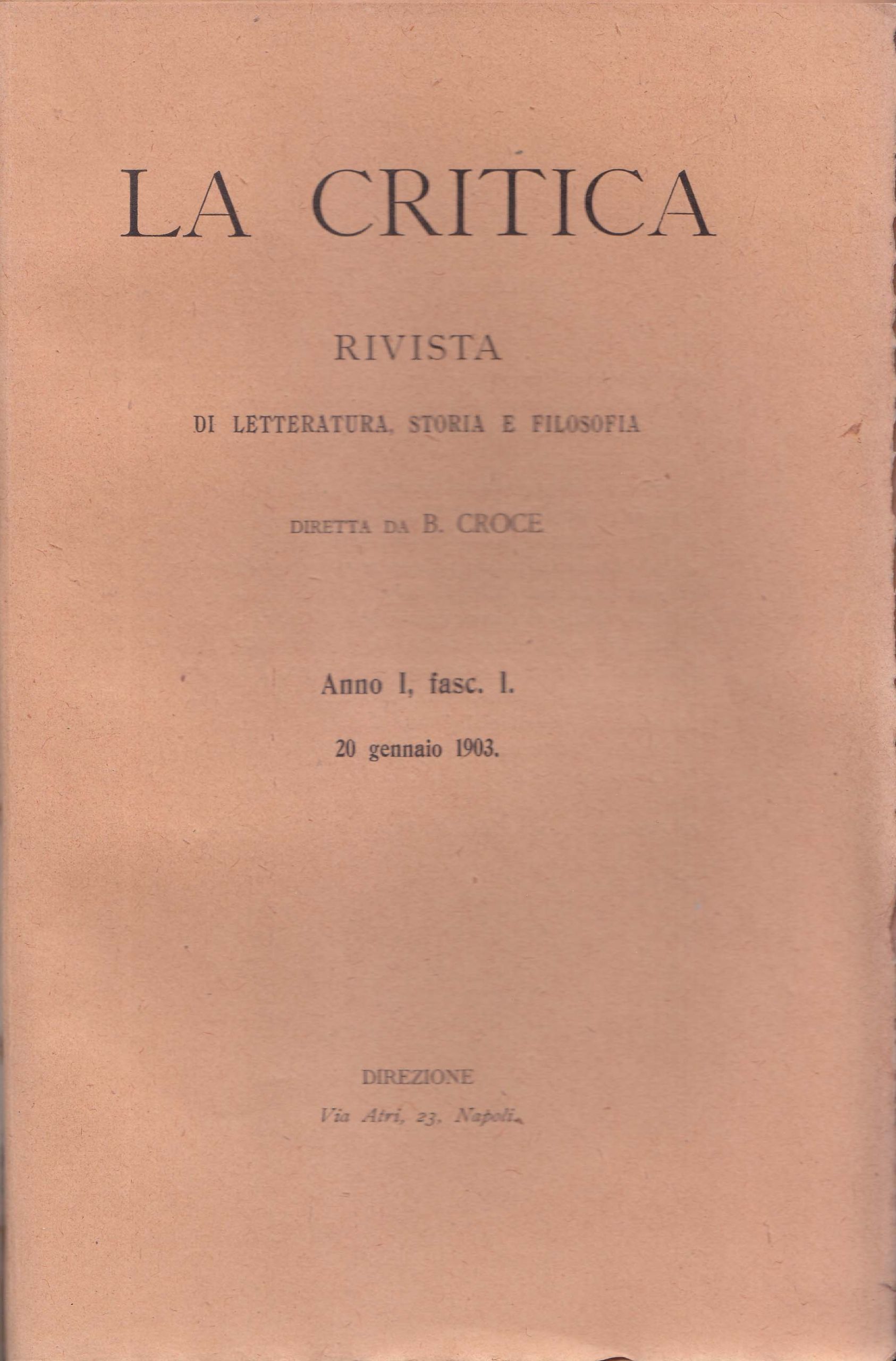

6) L’avvio della «Critica»

Appena pubblicata l’Estetica, Croce mette in cantiere «La Critica», un bimestrale con il quale intende offrire un terreno di svolgimento e di verifica per le sue idee, soprattutto nel campo della critica letteraria. Nell’impresa si associa un giovane professore di filosofia, Giovanni Gentile, con il quale avverte una particolare sintonia intellettuale, anche per i comuni obiettivi polemici. Il primo numero della «Critica» esce nel gennaio del 1903 e Croce continuerà a dirigerla fino al 1944, quando le sostituirà i «Quaderni della Critica». Nel primo dodicennio ogni fascicolo della rivista è aperto da un suo studio su un autore della contemporanea letteratura italiana. Riuniti, saranno i sei tomi della Letteratura della nuova Italia.

7) La «Filosofia dello spirito»

Il periodo che va dalla fondazione della «Critica» alla prima guerra mondiale vede il compimento del ‘sistema’ inaugurato con l’Estetica, la «Filosofia dello spirito»: tra il 1905 e il 1909 esce la Logica come scienza del concetto puro, nel 1908 la Filosofia della pratica, e, infine, nel 1915 la Teoria e storia della storiografia.

Di questi stessi anni sono numerosi lavori di storiografia filosofica, i maggiori dei quali su Hegel (1906) e su Vico (1911). Notevoli gli interventi di polemica civile, riuniti poi in Cultura e vita morale (1914), e le battaglie in difesa delle biblioteche e del patrimonio storico-artistico napoletano. Croce accetta anche non lievi responsabilità pubbliche: dopo essere stato, all’inizio del secolo, commissario straordinario per l’istruzione elementare nel Comune di Napoli, dal giugno del 1911 è presidente dei pubblici collegi femminili cittadini.

Gli anni della piena maturità

8) Un editore tutto per sé

Nella sua attività Croce è presto assecondato da un giovane editore, il pugliese Giovanni Laterza, al quale affida la pubblicazione della «Critica» e delle proprie opere. Nel giro di pochi anni, con il suo consiglio, quella modesta azienda familiare si impone come un punto di riferimento nell’editoria di cultura in Italia, soprattutto con la collezione dei Classici della filosofia moderna e la serie degli Scrittori d’Italia, aperta nel 1910 da un’innovativa antologia della poesia seicentesca curata dallo stesso Croce. Più agile, ma anche più diffusa, la Biblioteca di cultura moderna, dove compaiono studi italiani e stranieri di filosofia, di critica letteraria, di storiografia.

9) Senatore del Regno

La straripante e incisiva presenza sulla scena della cultura nazionale vale a Croce la nomina a senatore del Regno (26 gennaio 1910), davvero inusuale per un poco più che quarantenne senza alcun ruolo ufficiale nella vita civile.

L’anno seguente egli acquista un grande appartamento in Palazzo Filomarino, nel cuore della vecchia Napoli: lo abiterà per il resto della vita, riunendovi una delle maggiori biblioteche private d’Europa, e lo celebrerà in uno scritto, Un angolo di Napoli del 1912, tra i più personali ed espressivi dell’amore che porta alla sua città.

Il 25 settembre 1913, dopo una breve malattia, perde l’amata compagna Angela. Il trauma, pur gravissimo, viene sormontato con la ripresa del lavoro e con un nuovo amore, che sboccia potente e sincero per la torinese Adele Rossi, conosciuta l’anno prima, quando lei lo aveva consultato in vista della tesi di laurea. Si sposano il 7 marzo 1914 e in un rapporto di grande lealtà e sintonia crescono le quattro figlie che arrivano nel giro di pochi anni: Elena nel 1915, Alda nel 1918, Lidia nel 1922, Silvia nel 1923, mentre il secondogenito Giulio muore a poco più di un anno.

10) Tra guerra e dopoguerra

Lo scoppio della guerra europea vede Croce tra i più risoluti oppositori del coinvolgimento dell’Italia nella persuasione che non convenga mettere alla prova una nazione fragile e mal preparata. Appoggia la politica neutralista del governo di Giovanni Giolitti, ma fallito l’obiettivo prende parte con lealtà ad alcune iniziative, specie in ambito cittadino, volte a sostenere il paese in guerra. Non accetta però di fare della propria attività culturale uno strumento di propaganda: il che gli provoca accuse di tiepido patriottismo e di filogermanesimo che si sommano alle varie espressioni di insofferenza nei suoi confronti circolanti già da alcuni anni.

Quelli della guerra sono comunque anni nei quali l’attività di Croce conosce ampliamenti sostanziali: scrive una Storia della storiografia italiana nel secolo decimonono; porta a compimento la raccolta e l’edizione degli scritti di Francesco de Sanctis, che considera uno dei suoi più autentici maestri; chiuso il grande affresco sulla letteratura italiana contemporanea, si volge ai classici della letteratura europea con le monografie, uscite a guerra conclusa, su Goethe, Ariosto, Shakespeare, Corneille, Dante, e quindi con i più rapidi profili sugli scrittori e i poeti del diciannovesimo secolo, riuniti in Poesia e non poesia (1923).

Per quanto ormai delineato nelle linee essenziali, anche il sistema filosofico riceve diversi approfondimenti, in particolare sul piano dell’estetica e della metodologia critica con il fortunatissimo Breviario di estetica, nato da un ciclo di lezioni per un’università americana, e con gli studi raccolti nei Nuovi saggi di estetica (1920). La vena autobiografica che ha sempre attraversato la riflessione e la scrittura di Croce perviene al suo vertice nel Contributo alla critica di me stesso, diffuso nel 1918 ma scritto nel 1915.

11) Ministro della pubblica istruzione

Croce non si è mai sottratto a responsabilità amministrative, soprattutto nel contesto napoletano e in ambito scolastico o culturale. Anche la protezione del patrimonio urbanistico e artistico lo ha impegnato a più riprese. Comunque, non aspettandosela né avendola ricercata, la proposta di entrare nel quinto governo di Giolitti come ministro della pubblica istruzione lo sorprende, ma pur dopo qualche esitazione accetta. Rimane in carica dal giugno 1920 al luglio dell’anno successivo. Coadiuvato da vari specialisti, e da Gentile tra i primi, la sua azione si svolge principalmente in quattro direzioni: la riforma dell’insegnamento secondario, con un esame di Stato in entrata e in uscita; il trasferimento della Biblioteca nazionale di Napoli in un’ala della Reggia; la ripresa delle relazioni culturali con la Germania, interrotte dalla guerra; la ferma opposizione agli scioperi della pubblica amministrazione.

Va anche segnalata, sebbene il percorso parlamentare si concluda più tardi, un’innovativa legge per la protezione del patrimonio storico-artistico, nella quale il paesaggio in quanto sintesi di natura e storia, e dunque nel suo nesso costitutivo con l’identità di una nazione, entra per la prima volta in una legislazione europea come bene pubblico oggetto di specifica tutela da parte dello Stato.

Croce oppositore

12) L’avvento del fascismo

Del primo fascismo Croce riconoscerà francamente di non aver compreso la reale portata eversiva, inclinando a ritenerlo una benefica terapia d’urto nei confronti delle fiacche classi dirigenti liberali. La convinzione, o piuttosto l’illusione, era stata che il movimento fascista avrebbe svolto la sua azione, comunque temporanea, nel quadro di un edificio istituzionale di per sé solido e indiscutibile. Preso atto del proprio abbaglio, egli assume un atteggiamento di aperta opposizione a quello che è ormai un autentico regime dittatoriale.

La svolta si produce nei primi giorni del 1925 a seguito del discorso con cui Mussolini sancisce di fatto la morte delle istituzioni parlamentari. La prima espressione pubblica di tale opposizione è il Manifesto degli intellettuali non fascisti (1° maggio 1925), replica a quello che per gli intellettuali che si dichiaravano fascisti era stato promosso da Giovanni Gentile. Con lui, dopo un’amicizia fraterna e una collaborazione durate oltre un quarto di secolo, Croce aveva cessato i rapporti fin dall’ottobre dell’anno precedente, appunto perché a vecchi dissidi di natura filosofica sentiva che se ne era aggiunto un altro, a suo modo più grave, di carattere etico oltre che politico.

13) Gli anni del fascismo trionfante

Da parte fascista, dopo che non poco era stato tentato per avere Croce tra i propri sostenitori, inizia una campagna sempre più violenta di denigrazione e di intralcio per le sue attività. Tuttavia lo protegge in qualche modo la condizione di senatore del Regno e soprattutto la fama internazionale che non cessa di crescere, grazie anche a prestigiosissimi riconoscimenti accademici. Cosicché quando la notte del 1° novembre del 1926 una squadra di fascisti fa irruzione in casa Croce devastandone una parte, il movimento internazionale di protesta persuade il capo del governo che il beneficio per la soppressione di quell’oppositore non sarebbe compensato dal danno per la reputazione nazionale.

Croce ha davanti agli occhi la recente fine per mano di sicari fascisti di amici come Piero Gobetti e Giovanni Amendola, e non esclude la strada dell’esilio. Ma finisce con il ritenere che il suo posto è in Italia e che l’opposizione la farà anzitutto continuando spregiudicatamente la propria attività culturale. La quale infatti prosegue con singolare tenacia, aggiungendo alle sue molte dimensioni quella, fin lì rimasta in qualche misura implicita, della riflessione politica, più in particolare intorno al problema della libertà.

La diretta opposizione politica deve limitarsi al voto contrario in Senato a tutte le leggi liberticide; e in un caso, il 24 maggio 1929, a prendere la parola per censurare i Patti lateranensi. Il discorso, memorando, sigilla il suo ruolo di guida morale dell’antifascismo. Dopo il 1934 anche questa opposizione di testimonianza diviene impossibile per la mancata convocazione del Senato.

14) Croce oppositore

Per quanto strettamente sorvegliato nei movimenti e nella corrispondenza, coadiuvato da pochi collaboratori e dal proprio editore, Croce difende gli esigui spazi di libera espressione, soprattutto sulla sua rivista, che diviene una sorta di vessillo della resistenza al regime presso una nuova generazione di lettori che in essa trova ispirazione e conforto. La «Critica» infatti, nonostante i continui intralci e le minacce di chiusura, esce con regolarità; e in postille, note e recensioni il suo direttore fustiga senza requie le aberrazioni della cultura di regime. Si fa sempre più aspra anche la polemica contro l’irrazionalismo, l’attivismo e il decadentismo che potenziano le tendenze razzistiche e nazionalistiche di tanta cultura europea, di quella tedesca in particolare, nel cui volto contemporaneo Croce dichiara di non riconoscere più La Germania che abbiamo amata (1936).

Del prestigio internazionale egli si giova non solo per difendere la vita della rivista e la pubblicazione dei suoi scritti, ma anche per proporre opere di chiara ispirazione liberale e antitotalitaria, alle quali riesce a far aggirare la censura del regime. Dopo le leggi razziali dell’autunno 1938 al prestigio del proprio nome Croce fa ampio ricorso per favorire la collocazione all’estero di studiosi di origine ebraica che lasciano l’Italia.

15) I capolavori della maturità

Le opere continuano a uscire dallo scrittoio crociano con cadenza sbalorditiva. Quelli del ventennio fascista sono in effetti gli anni dei grandi cimenti storiografici: la Storia del Regno di Napoli (1925), La storia d’Italia dal 1871 al 1915 (1928), La storia dell’età barocca in Italia (1929), la Storia d’Europa nel secolo decimonono (1932), le Vite di avventure, di fede e di passione (1936), ciascuna a suo modo rivendicazione del principio della storia come storia della libertà, della storia che si apprezza e si valuta con il criterio dell’avanzamento etico-politico dell’umanità. «Quando si ode domandare se alla libertà sia per toccare quel che si chiama l’avvenire, bisogna rispondere che essa ha di meglio: ha l’eterno», è il monito che chiude la Storia d’Europa. Il che, con il fascismo trionfante in Italia, il nazismo alle porte in Germania e lo stalinismo che celebrava le sue lugubri vittorie in Russia, fu letto da molti come un appello alla fede nella libertà e alla resistenza alla barbarie totalitaria.

Anche la riflessione filosofica conosce nuovi traguardi: La poesia del 1936 è il vertice del pensiero estetico di Croce e della sua riflessione intorno all’esercizio critico, mentre a La storia come pensiero e come azione, del 1938, e a Il carattere della filosofia moderna, del 1941, è affidata l’espressione più matura di uno storicismo integrale che perviene a un razionale, laicissimo e disincantato umanesimo. Imponente l’ulteriore lavoro nei campi della filosofia, della storiografia, della critica e dell’erudizione letteraria che in questi anni confluisce in diverse raccolte.

16) Un nuovo pubblico

L’incessante opera di demistificazione nei confronti della cultura del regime, congiunta al poderoso lavoro personale, avvicina a Croce nuovi lettori, talvolta già discepoli del suo ex amico e ora frequente bersaglio polemico Giovanni Gentile (tra quest’ultimi, anzi, sono i due maggiori collaboratori della «Critica», Guido de Ruggiero e Adolfo Omodeo). Si tratta di lettori spesso giovani, che Croce incontra personalmente nelle lunghe villeggiature piemontesi, nei frequenti viaggi a Bari, a Firenze, a Milano, a Torino, nel Veneto: nei loro confronti il suo sostegno morale e intellettuale (e talvolta anche materiale) è costante. Nei viaggi fuori d’Italia che fino alla metà degli anni trenta gli sono ancora possibili, non manca di visitare a più riprese gli esuli (tra gli altri Francesco Saverio Nitti, i fratelli Rosselli, Joyce Salvadori, Carlo Sforza, Luigi Sturzo).

17) Una guerra di religione

Nella guerra che scoppia nell’estate del 1939 Croce percepisce l’esito ultimo di una crisi morale che l’Europa attraversa da decenni. Non può più schierarsi senza esitazioni, come nel primo conflitto mondiale, al fianco del proprio paese: per quanto educato nel valore risorgimentale della patria, sente ormai che la vittoria di un’Italia fascista al fianco della Germania nazista non sarebbe che l’affermazione della barbarie, e di fatto la negazione di ogni civiltà. Quello in corso finisce quindi con apparirgli non un tradizionale conflitto tra stati, ma una guerra di religione. A Croce, che continua la propria indefessa attività intellettuale, guardano, e sia pure con diverse declinazioni di consenso, i movimenti politici clandestini che si vanno formando in vista di un’Italia non più fascista.

La caduta del fascismo, il 25 luglio del 1943, lo coglie a Sorrento, dove si è trasferito per i continui bombardamenti su Napoli. Presto la sua residenza diviene un centro di iniziativa politica, anche perché da parte degli alleati, e degli Stati Uniti in particolare, si guarda a lui come a una personalità di garanzia per la rinascita democratica dell’Italia. Croce si impegna senza sosta con proclami, discorsi, articoli, interviste per sostenere la lotta al nazifascismo e mostrare all’opinione pubblica internazionale che esiste un’Italia degna di essere accolta nel futuro consesso dei popoli liberi.

Verso l’Italia repubblicana e il dopoguerra

18) Verso l’Italia repubblicana

Nell’estate del 1943 Croce concorre alla ricostituzione del Partito liberale, di cui è subito eletto presidente, e alcuni mesi dopo, il 22 aprile del 1944, entra come ministro senza portafoglio nel secondo governo di Pietro Badoglio, nel quale opera per mediare tra le diverse componenti. Rimane brevemente in carica anche nel successivo governo di Ivanoe Bonomi.

Nel dopoguerra Croce è chiamato a far parte, in quanto ex ministro, della Consulta Nazionale. In occasione del referendum istituzionale del 2 giugno 1946 dichiara il proprio voto a favore della monarchia, pur non dando alcuna indicazione in tal senso al Partito liberale, di cui è ancora presidente. Proclamata la repubblica, declina l’invito che gli viene da più parti, e in maniera ufficiale da Pietro Nenni a nome del Partito socialista, per essere candidato alla presidenza della Repubblica italiana. Né in seguito accetterà l’offerta di Luigi Einaudi ad aprire con il suo nome la lista dei senatori a vita.

Eletto all’Assemblea Costituente, Croce partecipa ai lavori con diversi interventi, pronunciandosi tra l’altro contro l’inclusione nel dettato costituzionale della «mostruosità giuridica» ereditata dal fascismo che ritiene essere i Patti lateranensi, o contro quella che giudica l’assurda costituzionalizzazione del divieto di discutere in parlamento dell’indissolubilità del matrimonio, e soprattutto contro la ratifica del trattato di pace che le potenze vincitrici impongono all’Italia, diminuzione e avvilimento che le future generazioni di italiani non gli sembrano meritare.

19) L’Istituto italiano per gli studi storici

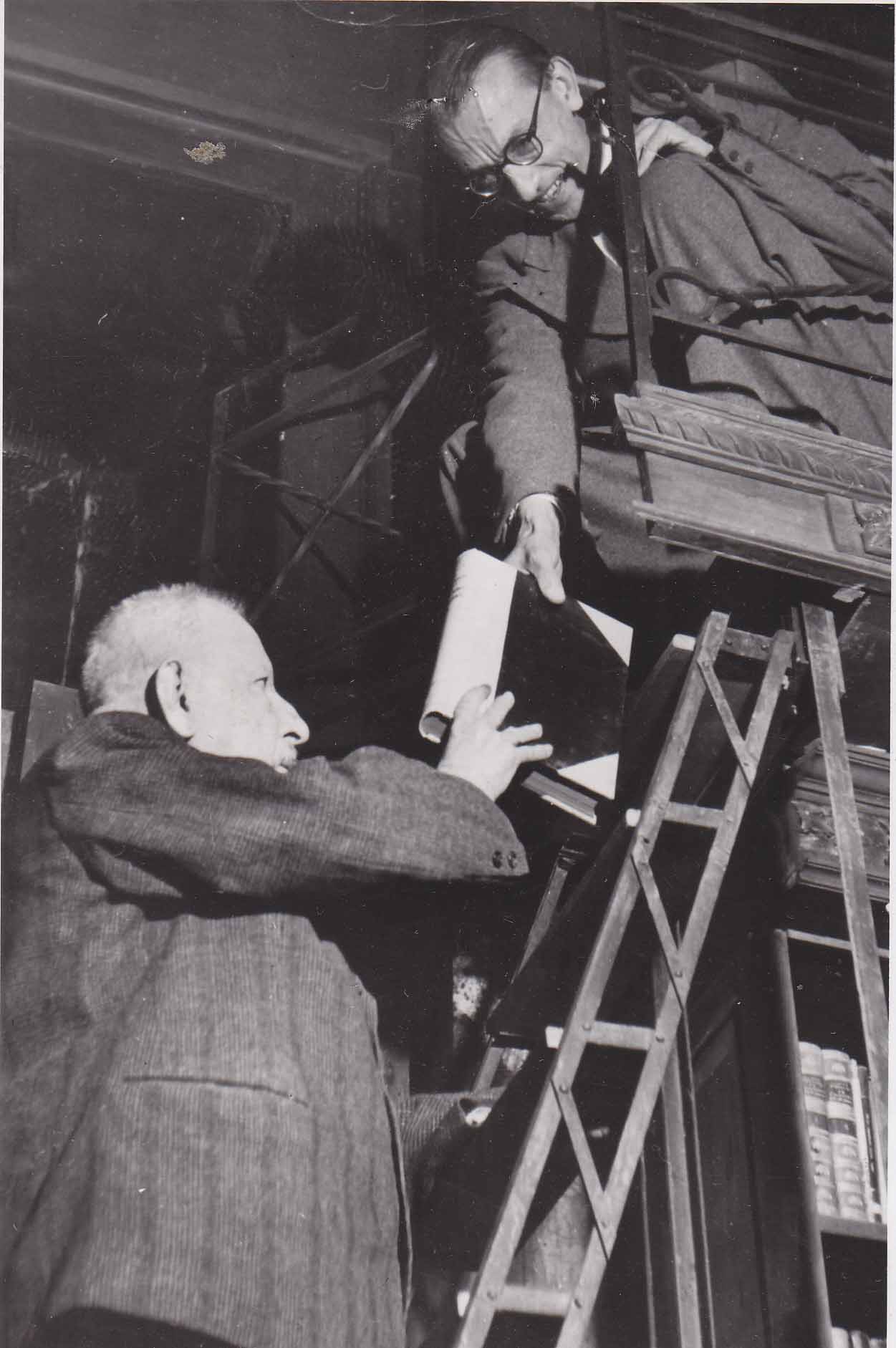

Al dopoguerra risale la realizzazione di un antico progetto che l’avvento del fascismo gli aveva reso impossibile: la creazione di un istituto di alti studi storici sul modello delle scuole private che fiorivano a Napoli tra XVIII e XIX secolo. Mettendo a disposizione un’ala del suo appartamento e l’uso della biblioteca, il proposito è di offrire a un selezionato gruppo di giovani un complemento di ispirazione storicistica alla formazione strettamente tecnica e filologica ricevuta nelle università. Individuato in Federico Chabod il direttore, l’Istituto italiano per gli studi storici è inaugurato il 16 febbraio 1947 con un discorso di Croce su Il concetto moderno della storia.

20) Il ritorno agli studi e la morte

Il 30 novembre 1947 Croce si dimette dalla presidenza del Partito liberale e torna in pieno agli studi. La nuova Italia repubblicana, nella quale si affrontano per la direzione del paese i due grandi partiti di massa, l’uno di stretta obbedienza sovietica e l’altro emanazionediretta del Vaticano, non è però quella per la quale aveva combattuto. Comunque, alla polemica incessante che la cultura marxista e quella cattolica gli dirigono contro, egli oppone l’ispirazione laica e liberale della propria filosofia.

Si dedica alla sistemazione del proprio lascito letterario, ma riprende anche la riflessione filosofica su alcuni nodi del sistema: Croce torna così ad affrontare la questione della dialettica e il pensiero di Hegel. Di qui nascono i saggi riuniti negli ultimi volumi di diretto impegno teoretico: Filosofia e storiografia, del 1949, e Indagini su Hegel e schiarimenti filosofici, del 1952.

Diminuito nel fisico ma non nelle capacità intellettuali che gli consentono di studiare e lavorare fino all’ultimo, Croce muore il 20 novembre 1952 lasciando un corpus di opere filosofiche, storiche e di critica letteraria che per vastità e varietà non ha forse termini di paragone nella cultura europea della prima metà del ventesimo secolo.