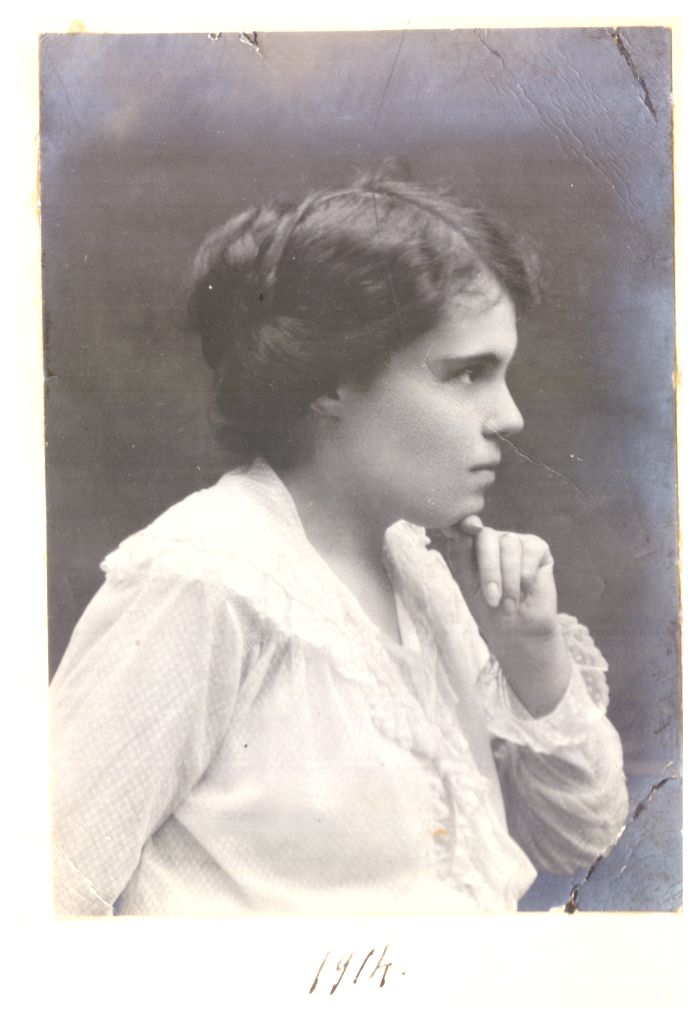

Adele Rossi

Nata a Torino il 7 gennaio 1880, conseguì da privatista la licenza presso il Liceo «Massimo d’Azeglio». Iscrittasi alla Facoltà in Lettere e Filosofia presso l’ateneo della sua città, frequentò il corso di letteratura tedesca di Arturo Farinelli, che gli affidò una tesi di laurea su Vittorio Imbriani: fu così che, nel 1911, entrò in contatto con Benedetto Croce, il quale le fornì suggerimenti e materiali per il suo lavoro. Dopo la laurea prese ad insegnare a Ivrea, continuando tuttavia i suoi studi e rimanendo in contatto col filosofo, per il quale svolgeva ricerche nelle biblioteche e negli archivi torinesi. Dopo la morte di Angelina Zampanelli, compagna del Croce, questi si avvicinò ad Adele e i due si sposarono il 7 marzo del 1914.

La coppia si stabilì a Napoli; dal matrimonio nacquero cinque figli: Elena (1915-1994), Giulio (1916-1917), Alda (1918-2009), Lidia (1922-2015), Silvia (1923-2011).

Pur se assorbita dalle incombenze e dalle attività che la gestione della numerosa famiglia e della casa comportava, Adele si dedicò intensamente all’attività filantropica nelle istituzioni scolastiche. Nel 1923 entrò a far parte del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Mondragone di Napoli [link: https://museodellamodanapoli.com/fondazione] e fu incaricata di delineare il progetto di una scuola femminile gratuita, che fungesse da doposcuola a quella elementare e da laboratorio-scuola per alunne libere da altri obblighi scolastici. Adele, che di questa scuola fu per lunghi anni Soprintendente o ‘patronessa’, ideò un corso-laboratorio di sartoria e merletto, cui nel 1930 se ne affiancò uno di educazione domestica: iniziative che miravano, nel loro complesso, a promuovere l’emancipazione economica e culturale delle donne attraverso il lavoro. Degli intensi sforzi compiuti in quegli anni e degli importanti risultati raggiunti Adele diede poi conto nell’opuscolo La scuola popolare di lavoro del R. Istituto di Mondragone. Relazione (1925-1932) (Napoli, 1933).

Dopo la morte di Croce, gli successe in seno al Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Suor Orsola Benincasa [link: https://www.isob.it]; la nomina del ministro fu comunicata con nota del 21 gennaio 1953.

Nel 1955, in accordo con le figlie, al fine di preservare l’imponente raccolta libraria del filosofo e di metterla al riparo da possibili dispersioni, istituì nelle sale che la ospitavano la Fondazione Biblioteca Benedetto Croce. La stessa Adele ne assunse la presidenza, che mantenne per nove anni, fino alla morte. Nel suo testamento assegnò inoltre alla Fondazione la proprietà di villa Ruffo, acquistata nel 1950, affinché i proventi delle locazioni potessero sostenerne le attività.

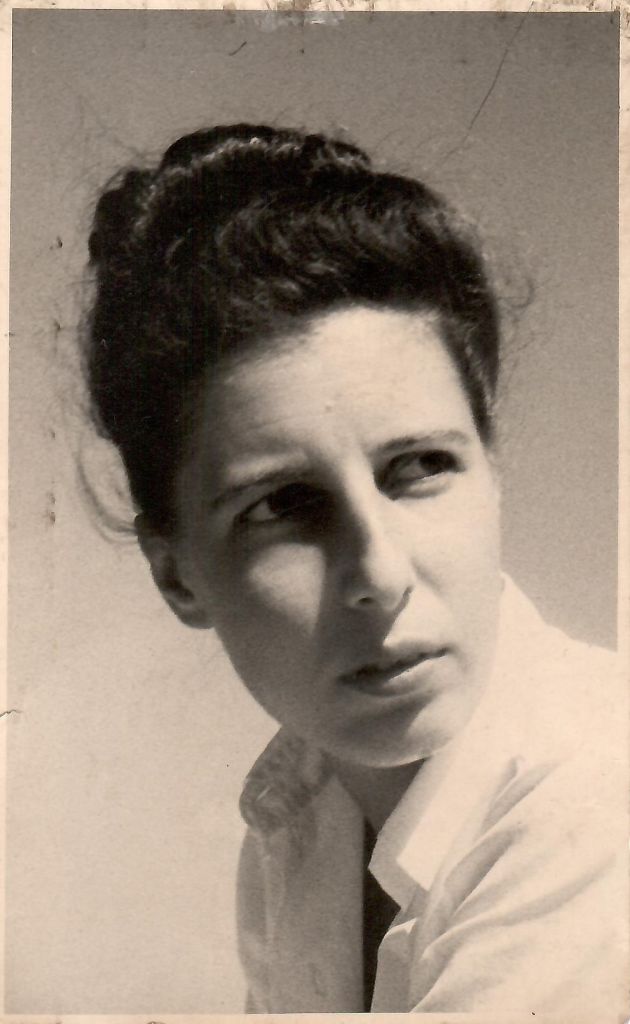

Elena Croce

Scrittrice, traduttrice, memorialista e biografa, pioniera dell’ambientalismo, Elena Croce nacque a Napoli il 3 febbraio 1915. Aveva appreso più lingue fin da bambina e arrivò a tradurre da cinque diversi idiomi. Laureata in giurisprudenza con una tesi sui parlamenti napoletani sotto la dominazione spagnola, pubblicata nel 1936, sposò nello stesso anno Raimondo Craveri (1912-1992). Con il marito, che fu tra i fondatori del Partito d’Azione e poi dell’Organizzazione della Resistenza italiana, il servizio d’informazione che tenne i rapporti tra le formazioni partigiane e gli alleati, Elena si trasferì a Torino ed ebbe due figli: Piero e Benedetta. La famiglia si stabilì poi a Roma.

Nel 1944, con la sorella Alda, fondò «Aretusa», la prima rivista culturale dell’Italia liberata. Dal sodalizio intellettuale col marito, e con il sostegno di Raffaele Mattioli allora a capo della Banca Commerciale Italiana, nel 1948 nacque «Lo Spettatore italiano». La rivista aveva l’ambizione di formare le nuove élites intellettuali dell’Italia repubblicana e fu una formidabile fucina di talenti. Tra i collaboratori, vi furono Renato Solmi, Giorgio Bassani, Pietro Citati, Cesare Segre, Elémire Zolla. Nel 1954, Elena Croce raccomandò a Bassani, che lo fece pubblicare da Feltrinelli nel 1958, il manoscritto de Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, che era stato rifiutato da Elio Vittorini per conto di Mondadori ed Einaudi.

Nel 1955, Elena fu tra i promotori di Italia Nostra. Da allora, con la sorella Alda e con Antonio Ianniello, condusse importanti campagne ambientaliste: come quelle per la salvezza dei centri storici di Napoli e Salerno, per la tutela del Parco archeologico di Posillipo e per far abbattere il Mostro del Fuenti, il grande albergo che aveva deturpato la Costiera amalfitana. Sua l’idea di creare un National Trust su modello di quello britannico, che ha poi ispirato la fondazione del FAI creato nel 1975 da Giulia Maria Mozzoni Crespi.

Nel corso di più di un ventennio, a partire dagli anni Sessanta, furono pubblicate numerose opere di Elena Croce. Sono ritratti di città o di mondi scomparsi, note di antropologia e di costume (Lo snobismo liberale, 1964; La Patria napoletana, 1974; Due città, 1985); importanti lavori di critica letteraria (Romantici tedeschi e altri saggi, 1962; Periplo italiano, 1977); scritti memorialistici e racconti (Ricordi familiari, 1962; L’infanzia dorata, 1966, In visita, 1972); biografie, come quella di Francesco De Sanctis (1964), scritta con la sorella Alda, e quella di Silvio Spaventa (1969).

Dopo la separazione dal marito, Elena Croce si legò a Tomaso Carini (1916-1993), dirigente di banca e consigliere economico del presidente della Repubblica Giuseppe Saragat. Con lui fondò una nuova rivista culturale, «Settanta». Tra i collaboratori vi fu la grande filosofa spagnola Maria Zambrano (1904-1991), allora in esilio dalla Spagna franchista. Il loro intenso dialogo è testimoniato da un epistolario più che trentennale (A presto, dunque e a sempre. Lettere 1955-1990, a cura di Elena Laurenzi, 2015). Elena Croce è morta a Roma nel 1994.

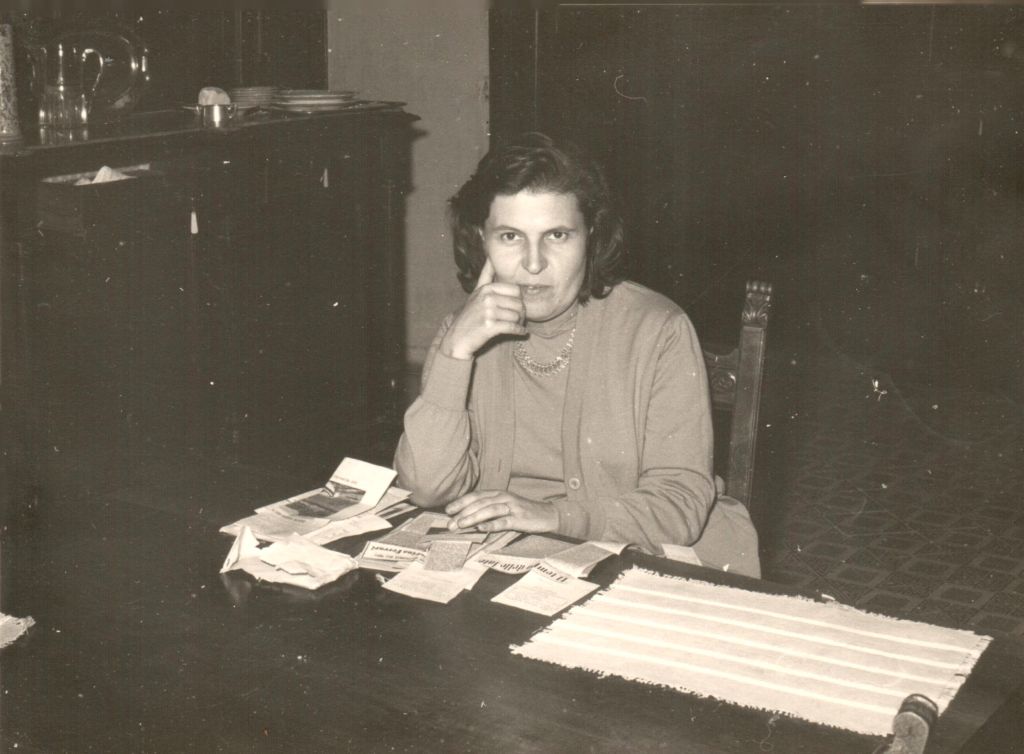

Alda Croce

Secondogenita del filosofo, Alda Croce nacque a Torino il 5 aprile 1918. Si laureò all’Università di Napoli con Salvatore Battaglia, discutendo una tesi su “La Dorotea di Lope de Vega”. Della letteratura spagnola è stata poi studiosa raffinata, autrice di numerosi saggi e traduzioni quali La Dorotea di Lope de Vega. Studio critico seguito dalla traduzione delle parti principali dell’opera (Bari, Laterza, 1940), La poesia di Luis de Góngora (apparso a puntate su «La Critica» nel 1944 e poi sui «Quaderni della ‘Critica’» negli anni 1945-1946; quindi in volume Bari, Laterza, 1946); l’edizione de La gattomachia di Lope de Vega (Milano, Adelphi, 1983). Ha inoltre curato la raccolta antologica Teatro italiano della seconda metà dell’Ottocento (Bari, Laterza, 1940-1945, 2 voll.); La poesia di Francesco Gaeta (Milano, Malfasi, 1951); e, con la sorella Elena, Narratori meridionali dell’Ottocento (Torino, UTET, 1970). Ha pubblicato saggi e studi su Francesco De Sanctis: dal volume delle Lettere a Teresa (Milano-Napoli, R. Ricciardi, 1954), alla raccolta delle Lettere politiche, 1865-1880 (Milano-Napoli, R. Ricciardi, 1970), alla biografia critica, scritta ancora una volta con Elena (Torino, UTET, 1974), con la quale ha altresì curato le Lettere di Silvio Spaventa a Benedetto Croce, 25 settembre 1883- 23 ottobre 1892 (Firenze, Sansoni, 1970) e con la quale aveva fondato, nel 1944, «Aretusa», la prima rivista culturale dell’Italia liberata, registrata a suo nome.

Nel 1955, insieme alla madre Adele Rossi e alle sorelle Elena, Lidia e Silvia, istituì la Fondazione “Biblioteca Benedetto Croce”, alla quale avrebbe consacrato il suo impegno maggiore: consigliere e poi Presidente dal 1964 al 2001, ne fu per lunghi decenni l’anima e la guida autorevolissima. Alda, che a partire dagli anni ’40 aveva affiancato nel suo lavoro il padre, svolgendo per lui attività di segreteria e coadiuvandolo nelle sue attività editoriali, divenne custode e interprete impareggiabile del suo lascito intellettuale; sicché in qualità di presidente della Fondazione Croce sovraintese ai programmi di edizione delle sue Opere e dei suoi Carteggi, e a lei soprattutto si devono la cura della biblioteca e dell’archivio del filosofo, nonché la raccolta della bibliografia degli scritti.

Alda è stata inoltre, fin dalla fondazione nel 1946, consigliere dell’Istituto Italiano per gli Studi Storici e membro della Commissione giudicatrice per le borse di studio; e infine Presidente, dal 1997 al 2004, del Centro “Mario Pannunzio” di Torino, del quale fu poi anche Presidente onoraria.

Pioniera di battaglie civili per la difesa dell’ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico del nostro paese, nonché per la protezione degli animali, è stata membro di “Italia Nostra” e negli anni Settanta ha fondato, con Elena Croce, Antonio Cederna, Mario De Cunzo e Antonio Iannello, il “Comitato per la difesa dei beni culturali e ambientali di Napoli e della Campania”. Memorabili le battaglie insieme con Elena, per la salvaguardia della Costiera amalfitana e l’abbattimento del “mostro di Fuenti”; per la tutela dei monumenti storici di Napoli, che la vide impegnata negli ultimi anni per il Palazzo Penne, testimonianza unica del Rinascimento napoletano, che Alda assunse a simbolo del degrado e della volontà di rinascita del centro storico di Napoli riconosciuto, anche per suo merito, dall’U.N.E.S.C.O. come “patrimonio dell’umanità”.

Per i suoi meriti civili e culturali ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra i quali si ricordano il “Premio Roberto Cortese 2004. Napoli per la difesa della cultura e dell’ambiente”, sotto l’alto patronato del Capo dello Stato e il patrocinio della Regione Campania e del Comune di Napoli e l’onorificenza di “Cavaliere di Gran Croce. Ordine al merito della Repubblica Italiana”, conferitole da Carlo Azeglio Ciampi (2005). Dopo la morte, avvenuta a Napoli il 10 luglio 2009, il Comune di Torino le ha dedicato un giardino in Piazza Adriano (2023).

Lidia Croce

Nata a Napoli il 6 gennaio 1922, Lidia Croce si laureò nel 1943 in Storia del cristianesimo con Adolfo Omodeo, con una tesi dal titolo “Ricerche sulla leggenda di Pietro nei primi due secoli: nel nuovo Testamento e negli apocrifi”.

Acuta studiosa della storia e letteratura francese fra Sette e Ottocento, della cultura italiana a cavallo del Novecento, è autrice di saggi, articoli e recensioni in riviste, da «Aretusa» a «Iridion. Quaderni di cultura polacca», «Lo spettatore italiano», «Prospettive settanta», «Études rimbaudiennes». Fra le traduzioni, dal tedesco, curò una scelta di C. Augusto Mayer, Vita popolare a Napoli nell’età romantica (Bari, Laterza 1948); dall’inglese, La politica estera degli Stati Uniti di W. Lippmann (Torino, Einaudi, 1946) e dal francese Il nipote di Rameau di Diderot (Milano, BUR 1981).

Ha dedicato intenso lavoro alle attività della Fondazione, affiancando la sorella Alda nelle ricerche condotte negli archivi italiani e stranieri per raccogliere le lettere del Padre ai suoi corrispondenti, in vista della pubblicazione dei carteggi, curando il volume delle Lettere a Benedetto Croce. 1885-1904, di Antonio Labriola (Napoli, Istituto italiano per gli studi storici, 1975).

Ha collaborato inoltre ai programmi di edizione delle opere del filosofo, in particolare per la pubblicazione dei Taccuini di lavoro (1992).

Nel 1949 si sposò con Vittorio de Caprariis, e nacque Giulio. Alcuni anni dopo la loro separazione, a Monaco di Baviera rivide Gustaw Herling, che aveva conosciuto a Sorrento nel 1944, quando – giovane soldato del Secondo Corpo d’armata polacco – si recò in visita da Croce a Villa Tritone. Dal loro matrimonio nel 1955 ebbe due figli, Benedetto e Marta.

Di Gustaw Herling, tradusse dall’edizione inglese, uscita a Londra nel 1951: Un mondo a parte (Bari, Laterza 1958; Milano, Mondadori 2018). Dopo la sua scomparsa nel 2000, Lidia curò il patrimonio della sua biblioteca e nel 2011 sottoscrisse l’accordo fra la Fondazione Benedetto Croce e la Biblioteca Nazionale di Varsavia per l’inventariazione e digitalizzazione del suo archivio [link pagina archivio Herling].

Il 26 aprile 2014 le fu conferita dal Presidente della Repubblica di Polonia Bronisław Komorowski la “Croce di Commendatore dell’Ordine al merito della Repubblica di Polonia” per il suo impegno nelle relazioni culturali tra l’Italia e la Polonia.

Lidia muore a Napoli il 7 aprile 2015. Il 28 aprile è stata commemorata al Consiglio comunale con il discorso del Consigliere Carlo Iannello, raccolto insieme ad altri contributi nel volume: Per Lidia Croce. Ricordi e testimonianze (Napoli, Bibliopolis 2020).

Silvia Croce

Nata a Napoli il 29 dicembre 1923 Silvia Croce si laureò nel 1945 all’Università di Napoli in storia moderna con Nino Cortese, discutendo una tesi in Storia del Risorgimento. Ha scritto saggi sulla letteratura inglese e ha curato traduzioni, fra le quali il libro di Gilbert Norwood, Pindaro (Bari, Laterza, 1952), di Lienhard Bergel, Dopo l’avanguardia (Firenze, Vallecchi, 1963) e Ricordi d’egotismo di Stendhal (Milano, Rizzoli, 1963). Suoi articoli, note e recensioni sono apparsi in riviste, da «Aretusa» a «Lo spettatore italiano», «Il Mondo», «Prospettive settanta»; ha curato l’edizione de Il Pentamerone ossia La fiaba delle fiabe di Giambattista Basile nella traduzione di Benedetto Croce (Firenze, La nuova Italia, 1965). Fra i suoi scritti, Posillipo nella letteratura, raccolto nell’opuscolo Documento su Posillipo pubblicato nel 1966 da Italia Nostra, è stato ristampato con una introduzione di Giuseppe Galasso (Napoli, Liguori 2013).

Nel 1954 sposò Leonardo Cammarano, dal quale ebbe due figli, Paola e Andrea. Alla memoria di Paola, scomparsa il 19 maggio 1986, dedicò l’edizione anastatica del poema indiano Śakuntalā di Kālidāsa (Napoli 1996).

Silvia ha ricoperto numerosi e prestigiosi incarichi nelle istituzioni culturali napoletane: per due anni nel Consiglio di amministrazione dell’Istituto Universitario Orientale; dal 2004 nel Consiglio di amministrazione della Fondazione Mondragone; membro del Consiglio della Pietà dei Turchini e del Consiglio direttivo della Fondazione «Guido e Roberto Cortese». La sua passione per la musica e l’opera lirica, della quale fu una profonda conoscitrice, la portò a ricoprire, per un quadriennio terminato nel 1997, il ruolo di vicepresidente del Teatro di San Carlo.

Nel 1965, subentrò alla madre Adele Rossi, nel Consiglio direttivo dell’Istituto Suor Orsola Benincasa, e fu nominata membro del Consiglio direttivo della Fondazione Pagliara, dando un prezioso contributo alla salvaguardia e alla conservazione dell’immenso patrimonio dell’Ente. Nel 1993 ha presieduto il Consiglio di amministrazione dell’Università e dal 1993 al 2010 il Consiglio di amministrazione dell’Ente Morale «Suor Orsola Benincasa». Dal 2001 al 2005 fu presidente della Fondazione Biblioteca Benedetto Croce.

Il 18 aprile 2008, per iniziativa del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, è stata insignita dell’onorificenza di Grande Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Silvia Croce è scomparsa a Napoli il 29 luglio 2011. Nel giardino dell’Istituto Suor Orsola Benincasa è stata apposta in suo ricordo la targa: «Passeggiata Silvia Croce – il Roseto».